Предисловие.

На написание этой работы меня подтолкнуло сразу несколько факторов, постепенно сложившихся в единую линию наблюдений и размышлений. Долгие годы жизни в индуистской культурной среде на Бали позволили мне соприкоснуться с мифами, ритуалами и образами не в книжном, а в живом, повседневном контексте — там, где символы продолжают работать, даже если их первоначальный смысл уже не всегда проговаривается. Существенную роль сыграли и тонкие, но точные наблюдения моей жены Ольги, которая сумела разглядеть повторяющиеся мотивы и формы, указывающие на присутствие Грибного культа во множестве индуистских сюжетов, изображений и архитектурных решений. Эти подсказки стали тем самым внешним взглядом, который позволил увидеть очевидное там, где раньше оно казалось привычным фоном.

Наконец, важным основанием для этой работы стал мой личный опыт погружения в изменённые состояния сознания, вызванные действием Священного Гриба. Этот опыт не является для меня предметом проповеди или доказательства, но он дал ключ к иному способу чтения мифов — не как абстрактных аллегорий, а как описаний переживаемых состояний и процессов сознания. Именно на стыке культурного наблюдения, совместного размышления и непосредственного опыта родилась идея рассмотреть индуистскую мифологию, иконографию и ритуальную традицию как зашифрованное знание, язык которого говорит не столько о вере, сколько о способах прямого постижения реальности.

Глава 1. Как мыслит древний человек: буквальность вместо символизма

Современный человек почти автоматически читает мифы как метафоры, а ритуалы — как аллегории. Мы привыкли считать, что древние культуры «что-то имели в виду», но не могли выразить это рационально, поэтому облекали идеи в образы, сказки и символы. Однако такой подход проецирует на прошлое современный тип мышления и тем самым искажает саму природу древнего опыта.

Древний человек мыслил иначе. Его мышление было не абстрактно-символическим, а буквальным и практическим. Если нечто работало — оно было истинным. Если нечто вызывало переживание силы, знания, выхода за пределы обычного состояния — это и считалось проявлением Божественного. Между «явлением» и «объяснением» не существовало дистанции. Не было необходимости что-то интерпретировать, когда эффект был очевиден.

Именно поэтому в ранних культурах сакральным становится не идея, а объект, не концепция, а источник переживания. То, что даёт доступ к иному состоянию сознания, не символизирует Бога — оно и есть Бог. Священность возникает не из морали, не из этики и не из философии, а из прямой причинно-следственной связи между действием и результатом.

Это принципиально важная точка для всей дальнейшей логики. Если принять, что древние мыслили буквально, тогда мифы и ритуалы перестают быть поэтическими описаниями абстрактных истин и начинают читаться как фиксация реального опыта. Не «рассказ о чём-то», а способ сохранить и передать знание о том, как именно достигается контакт с тем, что переживается как Божественное.

Такой подход меняет сам способ чтения индуистской традиции. Мы больше не ищем скрытые философские смыслы за образами — мы задаём другой вопрос: что именно происходило с человеком, если он видел мир именно так? Какой опыт стоял за этими формами, цветами, жестами и сюжетами?

В этой рамке становится возможным рассматривать индуистские эпосы, иконографию и ритуалы не как систему веры, а как архив практического знания. Знания о состояниях сознания, о переходах между ними, о том, какие условия должны быть соблюдены, чтобы этот переход стал возможен. Всё остальное — боги, мифы, символы — оказывается не вымыслом, а языком фиксации.

Именно с этого допущения начинается предлагаемая гипотеза. Если древний человек воспринимал явления буквально, то всё, что в индуизме объявлено священным, следует сначала рассматривать не как символ, а как источник реального переживания. И уже затем — как форму, в которой это переживание было сохранено для будущих поколений.

Глава 2. Экосистема Божественного: корова, навоз и источник сакрального

Если принять буквальность древнего мышления как отправную точку, следующий шаг становится почти неизбежным: необходимо внимательно посмотреть на то, что именно в индуистской традиции объявляется священным. И здесь сразу бросается в глаза, что сакральными становятся не отвлечённые идеи, а вполне конкретные элементы живой экосистемы — корова, пастбище, навоз, холм, земля.

Современный взгляд склонен объяснять это морально или утилитарно: корова полезна, даёт молоко, поэтому её «уважали»; земля кормит, поэтому её «почитали». Однако для древнего человека логика была значительно прямолинейнее. Если нечто порождает источник контакта с Божественным, значит оно само обладает божественными свойствами. Не в переносном смысле, а буквально.

В рамках предлагаемой гипотезы эта логика выстраивается очень просто. Куча навоза даёт Священный Гриб. Священный Гриб вводит человека в изменённое состояние сознания, в котором возникает переживание знания, откровения, выхода за пределы обычного «я». Следовательно, навоз — это не отход и не случайный элемент, а первичный сакральный субстрат. Он не символизирует божественное — он является его источником.

По той же причине корова становится священной. Не как «мать» в сентиментальном смысле и не как моральный идеал, а как носитель процесса. Корова производит навоз. Навоз даёт Священный Гриб. Гриб даёт Бодхи. Эта цепочка не требует интерпретаций, она очевидна для наблюдателя, который видит результат собственными глазами. Корова в таком мышлении — не животное среди других, а живой элемент сакральной технологии.

Это объясняет, почему в индуистской культуре сакрализуется не только сама корова, но и всё, что с ней связано: пастбища, стойла, продукты жизнедеятельности. Священность здесь не моральная и не символическая, а функциональная. То, без чего невозможен контакт с Божественным, автоматически становится частью культа.

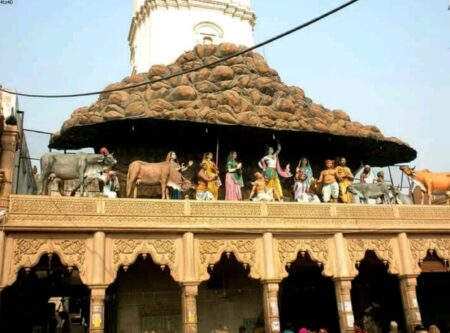

В этом же ключе следует понимать и священные холмы, в частности Говардхану. В поздней традиции её превращают в объект мифологического поклонения, однако изначально это могло быть зафиксированное место силы — участок ландшафта, где экосистема стабильно порождала Священный Гриб. Холм, пастбище, земля — это не фон для мифа, а активный участник процесса.

Таким образом, индуистская сакральность вырастает не из теологии, а из наблюдаемой реальности. Священным объявляется то, что работает. То, что даёт доступ к иному уровню восприятия. То, что повторяемо приводит человека к переживанию знания и трансформации. И только значительно позже, когда прямой опыт начинает утрачиваться, вокруг этих элементов выстраиваются мифы, объяснения и философские надстройки.

Понимание индуизма как экосистемы Божественного позволяет сделать важный вывод: в центре традиции изначально стоит не бог как персонаж, а условия возникновения определённого состояния сознания. Всё остальное — формы, сюжеты, иконография — лишь способы сохранить память о том, какие именно элементы мира делали этот переход возможным.

Глава 3. Священный Гриб как центральный агент культа

После того как становится понятной экосистема сакрального — корова, навоз, пастбище, земля, — неизбежно возникает главный вопрос: что именно является активным элементом всей этой системы? Что делает переход из обычного человеческого состояния в переживание Божественного возможным? В рамках предлагаемой гипотезы ответ предельно ясен: таким агентом выступает Священный Гриб.

Священный Гриб здесь следует понимать не как «вещество» в современном фармакологическом смысле и не как объект удовольствия, а как медиатор между уровнями сознания. Его функция — не развлечение и не бегство, а радикальное изменение способа восприятия реальности. Именно он запускает процесс, который в индуистской и позднее буддийской традиции будет описываться как пробуждение, ясность, выход за пределы иллюзии и ложной идентичности.

Для древнего человека Священный Гриб не требовал объяснений. Его действие было непосредственным и убедительным. Он изменял восприятие тела, времени, пространства, разрушал привычные структуры мышления и давал доступ к состоянию, которое переживалось как контакт с Божественным. Поэтому Священный Гриб не мог быть просто «одним из элементов» ритуала — он становился его центром, его сердцем.

Важно подчеркнуть, что в такой системе не существовало противопоставления между «веществом» и «духовностью». Священный Гриб не рассматривался как нечто внешнее по отношению к сакральному опыту. Напротив, он и был тем, через что сакральное становилось доступным. Это объясняет, почему вокруг него формируется целый комплекс ритуалов, запретов, сакрализаций среды и форм передачи знания.

Со временем прямое употребление Священного Гриба начинает обрастать культурными оболочками. Возникают истории, мифы, персонажи, через которых опыт становится передаваемым тем, кто ещё не готов или не допущен к самому переживанию. Однако важно понимать: персонификации появляются после опыта, а не до него. Сначала было состояние, затем — форма, способная его удержать в культуре.

Именно здесь начинается переход от экосистемы к мифу. Священный Гриб постепенно перестаёт называться прямо и начинает проявляться в образах — божеств, аватар, героев эпоса. Но если помнить исходную точку, становится ясно: за множеством имён и форм стоит один и тот же агент, один и тот же принцип трансформации сознания.

Таким образом, Священный Гриб в рамках этой гипотезы следует рассматривать не как побочный элемент индуистской традиции и не как позднюю интерпретацию, а как первичный и центральный компонент, вокруг которого выстраивается вся система сакрального знания. Всё, что появится дальше — Хануман, Ганеша, Кришна, Шива, Кали, Вишну, ритуалы, иконография, эпосы — будет различными способами описать, удержать и передать опыт, который изначально делал возможным именно он.

Глава 4. Хануман: переход от животного сознания к человеческому

Между экосистемой Священного Гриба и его последующей персонификацией в образах богов в индуистской традиции существует один особенно важный, но часто недооценённый персонаж — Хануман. Его фигура как будто выпадает из привычной логики пантеона: он не бог-творец, не аватар космического принципа и не источник откровения. Он — получеловек-полуобезьяна, существо переходное, пограничное, стоящее между животным и человеческим.

Если рассматривать индуистские эпосы в рамках буквального мышления древнего человека, Хануман перестаёт быть фантастическим персонажем. Он становится зафиксированным образом перехода сознания. Это не метафора и не аллегория, а форма описания состояния, в котором биологически ещё присутствует животное начало, но сознание уже вышло за его пределы.

Хануман обладает речью, интеллектом, памятью, стратегическим мышлением и способностью понимать божественный замысел. Он способен служить Дхарме осознанно, а не инстинктивно. При этом его тело остаётся телом обезьяны. Такая комбинация выглядит странной для современной рациональной мифологии, но становится предельно логичной, если допустить, что древняя культура фиксировала момент эволюционного и психического скачка.

В этом месте возникает прямая параллель с известной гипотезой Теренса Маккенны, согласно которой психоактивные грибы могли сыграть роль катализатора в переходе от животного восприятия к символическому, языковому и саморефлексивному сознанию. Хануман в таком прочтении выглядит не как сказочный герой, а как эпическое свидетельство именно этого перехода.

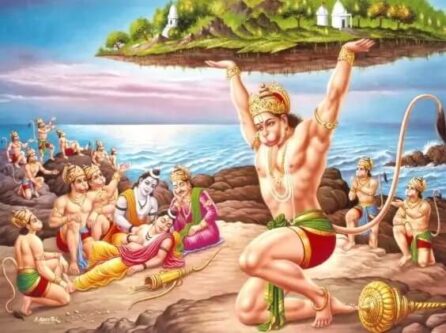

Особенно показателен мотив, в котором Хануман держит или переносит гору. В традиционной интерпретации речь идёт о силе и героизме, однако в рамках нашей гипотезы этот образ приобретает иной смысл. Священная гора, связанная с пастбищами и источником сакрального, оказывается буквально в руках обезьяночеловека. Это визуальное утверждение идеи о том, что именно носитель животного тела становится хранителем источника знания, преобразующего сознание.

Хануман не является источником этого знания. Он не создаёт его и не персонифицирует. Он — тот, кто получил доступ и оказался способен удержать результат. Его знаменитая преданность Раме в этом контексте может быть понята не как религиозная покорность, а как следствие разрушения эго и перехода к служению принципу, а не личной выгоде. Такое состояние хорошо известно в феноменологии глубоких изменённых состояний сознания.

Важно также, что Хануман не становится царём, учителем или объектом поклонения в строгом смысле. Он остаётся слугой, посредником, проводником. Это подчёркивает его функцию: он представляет не конечную точку пути, а этап перехода. После него возможны Кришна как переживание, Шива как трансформация и Бодхи как цель.

Таким образом, образ Ханумана может быть рассмотрен как ключевое связующее звено между биологической природой человека и его духовными устремлениями. В логике предлагаемой теории он фиксирует момент, когда животное сознание, соприкоснувшись со Священным Грибом и экосистемой, становится способным к языку, смыслу и служению. Это делает Ханумана не второстепенным героем эпоса, а одним из самых точных и честных образов перехода, сохранённых в индуистской традиции.

Глава 5. Ганеша — порог, допуск и экосистема начала

Если фигура Ханумана в рамках предлагаемой гипотезы символизирует переход от животного к человеческому — ту самую «обезьяну», впервые вступившую в изменённое состояние сознания, — то следующим логическим звеном становится Ганеша. Его место в пантеоне всегда было особым: Ганеша не завершает путь и не венчает его, он стоит в начале. Его призывают первым, ему приносят подношения до любого ритуала, без него не начинается ни мантра, ни жертвоприношение, ни инициация. Это не этическая и не космическая функция, а функция допуска.

В традиционной мифологии Ганеша известен как Вигхна-харта — устраняющий препятствия. Однако если читать этот образ буквально, в доаллегорическом ключе, становится ясно: речь идёт не столько о внешних преградах, сколько о блокировках восприятия, мешающих входу в иное состояние. Ганеша не даёт Бодхи, не дарует экстаза и не разрушает форму эго — он открывает возможность, делает путь проходимым. В этом смысле он является идеальным божеством порога.

Ключ к более глубокому пониманию этого образа даёт сама фигура слона. Слон в Индии и Юго‑Восточной Азии — не просто священное животное, но элемент экосистемы: крупный травоядный, связанный с лесами, влажной средой, тенью, разложением и плодородием. Важно и то, что навоз слонов, как и навоз других крупных травоядных, является естественной средой произрастания псилоцибиновых грибов. Для древнего, буквального мышления связь была прямой и очевидной: животное, производящее среду, из которой возникает Священный Гриб, само приобретает сакральный статус.

В этом контексте Ганеша может быть прочитан не как «грибное божество» в прямом смысле, а как персонификация условий, при которых становится возможен доступ к сакральному опыту. Он связан не с самим переживанием, а с его предпосылками: средой, подготовкой, снятием первичного сопротивления. Именно поэтому он изображается тяжёлым, округлым, подчёркнуто телесным и нечеловеческим. Его форма ближе к земле, к перевариванию и переработке, чем к небесной абстракции.

Иконография Ганеши дополнительно усиливает это прочтение. Во многих храмовых изображениях он помещён в нишу — архитектурный эквивалент порога — а над его головой располагается куполообразная форма на выраженной оси. Традиционно такие элементы интерпретируются как «ритуальные зонты» или знаки покровительства, однако их биоморфная, монолитная форма и отсутствие утилитарных признаков позволяют рассматривать их иначе. В рамках данной гипотезы это может быть визуальное указание на источник опыта, находящийся «над» пороговой фигурой, но ещё не персонифицированный.

Важно подчеркнуть: Ганеша никогда не изображается в состоянии экстаза или трансформации. Он не танцует, не разрывает мир и не растворяется в игре. Он стоит. Это неподвижность стража, охраняющего вход. После него путь может продолжаться — и именно поэтому далее в мифологической логике появляются божества иного порядка: Кришна, Шива, Кали. Ганеша же остаётся тем, кто открывает дверь, но не ведёт за неё.

Таким образом, в предлагаемой последовательности образов Ганеша занимает строго определённое место между Хануманом и «грибными» божествами. После обезьяны, впервые прикоснувшейся к опыту, возникает фигура, обеспечивающая культурный, ритуальный и экосистемный допуск. И лишь затем появляются божества, персонифицирующие сам Священный Гриб и те состояния сознания, к которым он ведёт.

Глава 6. Кришна как персонификация Священного Гриба

Когда прямое знание начинает требовать передачи, а сам опыт — сохранения, культура неизбежно прибегает к персонификации. То, что невозможно постоянно переживать напрямую, получает образ. Именно в этом месте на сцене появляется фигура Кришны — одна из самых узнаваемых и одновременно самых парадоксальных фигур индуистского пантеона.

Кришна почти никогда не изображается как строгий учитель или законодатель. Он — пастушок, ребёнок, игрок, шутник, музыкант. Он живёт среди коров, на пастбищах, вне городов и храмов. Он играет на флейте, а не читает проповеди. Все эти детали часто воспринимаются как фольклорные или поэтические, однако в рамках предлагаемой гипотезы они читаются буквально и функционально.

Пастушеский образ Кришны указывает на доцивилизационный контекст культа, в котором Священный Гриб был частью живой экосистемы, а не института. Кришна находится там же, где и коровы, навоз и пастбища, — в пространстве, где возникает сам источник сакрального опыта. Он не приходит извне и не нисходит с небес, он всегда уже «на месте».

Флейта Кришны — один из ключевых элементов его образа. Это не инструмент передачи информации, а инструмент настройки. Флейта работает с дыханием, ритмом и вибрацией, создавая непрерывный поток звука. В этом смысле она функционально ближе к ритуальному якорю состояния, чем к средству общения. Священный Гриб не учит словами, и Кришна тоже не учит — он вводит в состояние, настраивает, резонирует.

Особенно показательно поведение Кришны в эпосах. Он не морализирует, не навязывает жёстких правил, не требует поклонения. Его присутствие разрушает страх, снимает напряжение, выводит человека за пределы жёстких дуальностей. Это полностью совпадает с феноменологией действия Священного Гриба, который не «объясняет истину», а позволяет её пережить.

Одним из самых распространённых и визуально устойчивых сюжетов, связанных с Кришной, является эпизод поднятия горы Говардхана на мизинце. В традиционном толковании Кришна защищает пастухов и коров от разрушительного дождя, создавая временное укрытие. Однако если рассматривать этот образ не сюжетно, а формально и буквально, становится заметно, что композиция сцены подчинена иной логике: над людьми и животными возвышается массивная куполообразная форма, удерживаемая на тонкой вертикальной оси. При взгляде издалека Кришна с поднятой Говардханой образует характерный силуэт — утолщённое «основание» и расширяющийся «верх», под которым собираются люди. Эта композиция поразительно напоминает форму гриба, под шляпкой которого находится защищённое пространство.

Важно и то, что в этих изображениях почти всегда присутствуют вода, дождь, влажная атмосфера — именно те условия, которые необходимы для роста грибов. Люди и коровы оказываются буквально «под» Говардханой или под Грибом, в пространстве укрытия и изобилия, тогда как снаружи бушует стихия. В рамках предлагаемой гипотезы этот сюжет может быть прочитан как визуальная метафора действия Священного Гриба: он создаёт временную оболочку, внутри которой изменяется восприятие реальности и переживается особое состояние защищённости, общности и сакрального опыта. Кришна в этой сцене выступает не столько как герой-спаситель, сколько как персонифицированный принцип гриба — того, что возникает из экосистемы, требует влаги и даёт человеку доступ к иному режиму бытия, пока внешний мир остаётся хаотичным и опасным.

Одним из центральных эпизодов, связанных с Кришной, является диалог с Арджуной на поле битвы Курукшетра, изложенный в «Бхагавад-гите». Арджуна находится в состоянии глубочайшего экзистенциального кризиса: он видит по обе стороны фронта своих родственников, учителей и друзей, и сама идея сражения парализует его волю. Это не просто страх смерти — это моральный коллапс, состояние, в котором привычные ценности больше не работают. Именно в этот момент начинает говорить Кришна. Традиционно этот диалог интерпретируется как философское наставление божественного учителя, однако в рамках предлагаемой гипотезы возможна иная, более буквальная трактовка происходящего.

Если рассматривать сцену не как внешний разговор, а как внутренний опыт, Кришна перестаёт быть внешним наставником и становится персонификацией Священного Гриба. Арджуна не «слушает лекцию», а переживает изменённое состояние сознания, вызванное участием в ритуале или приёме Священного Гриба. Голос Кришны звучит не как мнение или убеждение, а как абсолютная, неоспоримая истина, исходящая из более глубокого слоя восприятия. Именно так в психоделическом опыте переживается внутренний голос: не как продукт эго, а как знание, лишённое сомнений. Слова Кришны — «ты не убиваешь и не можешь быть убит», «действуй, не привязываясь к плодам действий» — совпадают с ключевыми инсайтами психоделического опыта: смерть эго, видение себя как части бесконечного процесса и освобождение от страха личной драмы.

Кульминацией этого переживания становится 11-я глава «Бхагавад-гиты», где Кришна открывает Арджуне Вишварупу — универсальную форму, в которой одновременно присутствуют рождение и смерть всех существ, циклы творения и разрушения, прошлое, настоящее и будущее. Это описание трудно свести к абстрактной философии: оно носит ярко выраженный визионерский характер и по своей структуре соответствует классическим описаниям высокодозированного психоделического опыта. Арджуна видит не аргументы, а саму реальность во всей её тотальности. И именно поэтому после этого опыта он готов действовать. Не потому, что был логически убеждён, а потому, что увидел напрямую — без посредников, без интерпретаций, в состоянии, где истина переживается, а не объясняется.

Таким образом, Кришна может рассматриваться как очеловеченный образ Священного Гриба — не в биологическом, а в функциональном смысле. Он воплощает не субстанцию, а опыт, не объект, а процесс трансформации сознания. Через фигуру Кришны культура получает способ говорить о том, что по своей природе не поддаётся прямому описанию.

Именно поэтому Кришна столь многолик и ускользающ. Он одновременно ребёнок и возничий, любовник и проводник, шутник и источник высшего знания. Эти противоречия не являются недостатком образа — они отражают нелинейность самого переживания. Священный Гриб разрушает привычные категории, и Кришна как его персонификация делает то же самое.

С появлением Кришны мифология делает следующий шаг: опыт, ранее связанный с экосистемой и ритуалом, получает лицо и голос. Но за этим лицом по-прежнему стоит тот же самый агент — Священный Гриб, чьё действие теперь может быть передано в форме истории, эпоса и божественной игры.

Глава 7. Синий цвет богов: визуальный след Священного Гриба

Одним из самых устойчивых и одновременно наименее объяснённых элементов индуистской иконографии остаётся синий цвет кожи некоторых божеств. В поздних комментариях его принято связывать с небом, бесконечностью или космической глубиной. Однако такое объяснение снова проецирует на древний материал современную абстракцию. Если вернуться к принципу буквального мышления, возникает иной, куда более конкретный слой смысла.

Псилоцибинсодержащие грибы обладают характерной особенностью: при повреждении, разломе или контакте с воздухом они синеют в результате окисления. Этот эффект не тонкий и не символический — он нагляден, мгновенен и бросается в глаза. Для древнего человека, не отделявшего «вещество» от «духа», такое изменение цвета было прямым признаком активности силы. То, что синеет, — действует. То, что меняет цвет, — живо.

В этом контексте синий цвет в иконографии перестаёт быть декоративным и начинает читаться как указатель состояния. Божество изображается синим не потому, что оно «небесное», а потому что источник божественного опыта — Священный Гриб — в момент активации буквально становится синим. Цвет фиксирует фазу процесса, а не абстрактное качество.

Особенно важно, что синий цвет получают не все божества подряд, а именно те, которые связаны с трансформацией сознания и знанием. Кришна воплощает непосредственный инсайт и переживание. Шива — фазу разрушения эго и выхода за пределы формы. Вишну — удержание и стабилизацию нового уровня восприятия после переживания. Рама — прожитую дхарму, когда состояние становится действием. Сарасвати — оформление опыта в знание, звук, речь и музыку. Их объединяет не функция власти, а функция понимания.

Таким образом, синий цвет становится сквозным кодом всей системы. Он указывает не на характер божества, а на общий источник их мудрости. Разные фигуры отражают разные стадии одного и того же процесса, но все они несут на себе визуальный след Священного Гриба. Это объясняет, почему синий цвет так последовательно повторяется в ключевых образах и почти отсутствует там, где речь идёт о чисто социальном или ритуальном порядке.

Такое прочтение также объясняет устойчивость цвета во времени. Даже когда прямое знание о Священном Грибe начинает утрачиваться, цвет сохраняется. Его продолжают копировать, передавать, канонизировать, не всегда понимая исходный смысл. Синий становится «божественным» по инерции, но эта инерция указывает на когда-то предельно конкретный опыт.

В результате иконография начинает работать как своеобразный химический след в культуре. Там, где присутствует синий цвет, можно предполагать связь с состояниями изменённого сознания, знанием и трансформацией. Там, где его нет, речь, скорее всего, идёт о других функциях — ритуальных, социальных или космологических. Цвет, как и форма, оказывается не украшением, а способом сохранить память о том, как именно выглядело действие Священного Гриба в живом опыте.

Глава 8. Шива и Кали: распад, инициация и тяжёлая фаза опыта

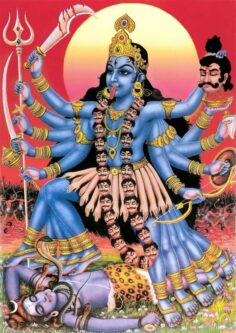

Если образ Кришны фиксирует фазу входа в изменённое состояние и переживание инсайта, то фигуры Шивы и Кали описывают следующую, куда более радикальную стадию процесса. Это стадия распада привычной структуры личности, разрушения эго и утраты прежних опор. В современной терминологии её назвали бы тяжёлой фазой или «бэд-трипом», однако в древней традиции она воспринималась не как ошибка, а как необходимая часть инициации.

Шива в этой логике перестаёт быть «разрушителем мира» в мифологическом смысле. Он становится образом состояния, возникающего после активации Священного Гриба, когда привычное чувство «я» распадается. Его синяя кожа указывает на активное состояние источника опыта, а его атрибуты — на последствия этого состояния. Гирлянды черепов, пепел, кладбищенские мотивы, отсутствие социальных ролей — всё это не эстетика ужаса, а точная фиксация переживания, в котором прежние идентичности оказываются мёртвы.

Шива почти всегда изображается спокойным. Это принципиально. В этом образе нет паники, агрессии или хаоса. Напротив, присутствует холодная ясность и отстранённость наблюдателя. Такое состояние хорошо известно в глубоких фазах изменённого сознания, когда личность уже разрушена, но восприятие остаётся ясным. Это точка, где исчезает страх смерти, потому что исчезает тот, кому можно умереть.

Кали представляет ещё более интенсивный аспект того же процесса. Если Шива — это результат распада, то Кали — сам момент разрушения. Она изображается пугающе: с высунутым языком, с отсечёнными головами, с оружием, с телами под ногами. Однако важно заметить, что в её образе нет злобы. Её лицо не искажено яростью. Она действует не из ненависти, а из необходимости.

Отсечённая голова в руке Кали — это не жертва, а символ добровольно отданного контроля. Это рациональный ум, логика, попытка удержаться за привычные объяснения. Гирлянда из голов — не насилие, а перечень утраченных идентичностей. То, чем человек больше не является, отбрасывается без сожаления. В этом нет морали — есть процесс очищения.

Особенно показателен мотив стояния Кали на теле Шивы. В поздних интерпретациях его пытаются смягчить или морально объяснить, однако в рамках данной гипотезы он читается буквально. Тело есть. Дыхание есть. Но личность уже отсутствует. Сознание находится над телом, а не внутри привычной истории о себе. Это один из самых пугающих и одновременно трансформирующих моментов опыта.

Важно подчеркнуть: ни Шива, ни Кали не наказывают и не судят. Они не связаны с грехом, моралью или воздаянием. Их функция — разрушить ложное, чтобы стало возможным новое состояние. В древнем понимании без этой фазы невозможно было достичь подлинного знания. Просветление без распада считалось иллюзией.

Таким образом, образы Шивы и Кали фиксируют ту часть пути, которую поздние традиции часто старались смягчить или обойти. Однако именно здесь находится ключ к пониманию глубины индуистской системы. Она не обещает лёгкого света без тьмы. Она честно показывает, что путь к Бодхи проходит через утрату всего, за что человек привык считать себя собой.

Глава 9. Лингам и Йони: манифестация Священного Гриба

Одним из самых древних и устойчивых символов индуистской традиции является связка лингама и йони. В поздних и поверхностных интерпретациях этот образ почти автоматически сводят к сексуальной или фаллической символике. Однако такой подход скорее отражает современные проекции, чем изначальный ритуальный смысл. Для древнего мышления ключевым был не акт сексуальности, а факт порождения, момент появления формы из среды.

Важно обратить внимание на принципиальную деталь: лингам почти всегда изображается выходящим из йони, а не существующим отдельно. Йони в этой композиции — не «женский орган» в бытовом понимании, а матрица, земля, влажная и плодородная среда, из которой что-то возникает. Лингам — это вертикальная форма, которая поднимается из этой среды и становится видимой. В рамках предлагаемой гипотезы эта схема читается предельно буквально: Священный Гриб выходит из матери-земли.

Если убрать поздние моральные и сексуальные наслоения, форма лингама удивительно точно соответствует этому прочтению. Он лишён индивидуальных черт, не имеет лица, эмоций или истории. Это не изображение тела и не портрет существа. Это фиксация события — момента манифестации. Лингам не изображает «кого-то», он изображает сам факт появления сакрального агента.

Йони в таком прочтении перестаёт быть символом женственности и становится обозначением субстрата. Это может быть земля, навоз, влажная почва, место силы — всё то, из чего возникает Священный Гриб. Йони не пассивна, но и не персонифицирована. Она — условие возможности.

Особенно показательно, что лингам неразрывно связан именно с Шивой. Шива не является богом плодородия или сексуальности. Его сфера — разрушение формы, трансформация и выход за пределы эго. Если лингам понимать как Священный Гриб, эта связь становится логичной: лингам — это проявление, а Шива — состояние, возникающее после контакта. Сначала появляется гриб, затем происходит распад прежней структуры сознания.

Ритуальная практика вокруг лингама также подтверждает такое понимание. Лингаму не молятся как личности, ему не приписывают характер или волю. Над ним совершают омовения, возлияния, прикосновения. Его не «просят», его активируют. Это поведение гораздо ближе к работе с объектом силы, чем к культу антропоморфного божества.

Таким образом, связка лингам–йони может рассматриваться как одна из самых ранних и предельно прямых графических форм фиксации грибного культа. В ней нет мифа, нет сюжета, нет морали. Есть лишь схема: среда — проявление — трансформация. Позднейшие интерпретации могли придавать этому образу дополнительные смыслы, но исходная структура указывает на конкретный процесс, переживаемый телесно и непосредственно.

В этом смысле лингам и йони становятся важным мостом между экосистемой, переживанием и иконографией. Они показывают, как опыт Священного Гриба был переведён в форму, способную пережить утрату прямого знания и быть понятой теми, кто уже не имел доступа к самому источнику.

Глава 10. Формы без слов: зонты, купола и сакральное пространство

Когда прямое знание начинает утрачиваться, культура ищет способы сохранить его не в словах, а в формах. Тексты можно переписать, смысл — переосмыслить, миф — смягчить или морализировать. Форма же живёт дольше слов. Именно поэтому в традициях, где речь идёт об изменённых состояниях сознания, особое значение приобретают предметы, жесты и пространственные конструкции.

В индуистской и родственных ей традициях одним из таких устойчивых элементов является купольная форма: зонты, балдахины, навесы, символические «покрытия», которые появляются в ключевых сценах и ритуалах. Они возникают не случайно и не как украшение. Их функция — обозначить пространство, отличное от повседневного, пространство, в котором действует иная логика восприятия.

Зонт или купол почти никогда не существует сам по себе. Он всегда располагается над кем-то или над чем-то важным: над божеством, жрецом, участником ритуала, колесницей героя. Он не является знаком власти в прямом смысле, как корона или трон. Его задача — создать временный контейнер состояния, защитить и выделить участок пространства, в котором возможен контакт с сакральным.

Если рассматривать эти формы в рамках гипотезы Священного Гриба, сходство становится поразительным. Тонкая вертикальная ось и расширяющийся купол сверху повторяют базовую форму гриба. Это сходство особенно заметно в ритуальных зонтам на длинных тонких палках, используемых в регионах, где индуистская традиция сохранила доинституциональные черты. Такие формы выглядят не как архитектурные элементы, а как знаки присутствия активного источника опыта.

В каменной резьбе индуистских храмов Индии, а также в классической иконографии, так называемые «ритуальные зонты» часто обладают характерной морфологией: относительно широкая, массивная ножка, сужающаяся кверху, и выраженный куполообразный верх. Такая форма слабо соответствует реальному зонту как предмету, но при этом поразительно напоминает морфологию некоторых видов грибов, в частности Stropharia cubensis и родственных ей представителей. Утолщённая ножка и массивная шляпка делают этот образ устойчивым и легко узнаваемым, особенно в контексте повторяемости подобных форм в сакральной архитектуре и скульптуре. Если рассматривать эти изображения не как предметы быта, а как зафиксированные формы опыта, то сходство с грибной морфологией перестаёт быть случайным и начинает работать как визуальный код.

Особенно показателен контраст с балийской ритуальной традицией. На Бали повсеместно — в храмовых комплексах, процессиях, временных погребальных сооружениях до кремации — используются «зонты», которые полностью лишены утилитарной функции. Это длинные, тонкие палки с крошечным куполом наверху, неспособным защитить ни от солнца, ни от дождя. Зато их форма почти буквально воспроизводит морфологию грибов рода Panaeolus и близких видов: длинная, тонкая ножка и небольшой купол, напоминающий поганку. Именно такие грибы широко распространены на Бали и произрастают в местной экосистеме, тогда как Stropharia здесь практически не встречается. В этом контексте становится возможным предположить, что визуальный язык «зонтов» адаптировался к локальной грибной флоре, сохраняя принцип формы, но меняя её пропорции. Это усиливает гипотезу о том, что перед нами не символ власти или защиты, а зафиксированный в ритуале и форме след Священного Гриба, чьё значение со временем было переосмыслено, но не исчезло.

Важно подчеркнуть, что купол в этом контексте не символизирует «небо» или «защиту богов» в абстрактном смысле. Он указывает на состояние. Под куполом человек находится «под воздействием», внутри иного режима восприятия. Это временное состояние, как и действие Священного Гриба, которое не длится вечно, но радикально меняет внутренний ландшафт.

Та же логика проявляется и в архитектуре. Храмовые купола, шихары, ступы и другие вертикально-купольные структуры можно рассматривать как попытку зафиксировать в камне то, что изначально было переживанием. Архитектура начинает выполнять функцию, которую раньше выполнял ритуал: она обозначает место, где сознание должно перейти в иной режим.

Таким образом, формы без слов становятся носителями памяти о состоянии. Они не объясняют и не учат — они показывают. Купол, зонт, навес не требуют интерпретации: достаточно оказаться под ними, чтобы понять, что здесь действует другой порядок. В этом смысле они продолжают ту же линию, что и лингам: фиксируют не идею, а момент включения сакрального пространства.

Через такие формы культура сохраняет знание даже тогда, когда прямой доступ к Священному Грибу становится невозможным или запрещённым. Пространство остаётся священным по инерции, форма продолжает указывать на утраченное содержание, а внимательный взгляд всё ещё может прочитать в ней след древнего опыта.

Глава 11. Бодхи до буддизма: высшее состояние индуистской философии

Когда речь заходит о Бодхи (или как мы привыкли произносить — Будда), современное сознание почти автоматически связывает это понятие с буддизмом и с фигурой исторического Будды. Однако такое отождествление является следствием поздней религиозной канонизации, а не отражением реальной истории идей. Понятие Бодхи как особого состояния сознания возникает в индийской философской традиции задолго до появления буддизма как оформленного учения.

В ранней индуистской мысли сознание описывается как многоуровневая система. Используются понятия манаса — оперативного, реагирующего ума; читты — потока психических состояний, памяти и впечатлений; ахамкары — чувства «я», отождествляющего себя с телом и историей. Эти уровни не считаются конечными. Напротив, они рассматриваются как подлежащие преодолению или трансформации.

Над ними помещается качественно иное состояние — то, что описывается через корень budh, означающий «пробуждаться», «видеть ясно», «осознавать напрямую». Бодхи в этом контексте — не объект веры и не результат интеллектуального понимания, а режим работы сознания, в котором прекращается отождествление с содержанием ума. Это состояние ясности, прямого знания и отсутствия внутреннего диалога.

Позднее в йогических и тантрических системах это состояние будет локализовано в образе сахасрары — высшего энергетического центра, изображаемого в виде лотоса. Лотос здесь не поэтический символ, а ещё одна форма буквального мышления: нечто возникает из грязной среды, поднимается вверх по оси и раскрывается. Это та же логика, что и в образе лингама, купола или гриба.

Важно подчеркнуть, что в индуистской традиции Бодхи не противопоставляется телесному опыту. Напротив, путь к этому состоянию изначально включает телесные, ритуальные и экстатические практики. Просветление мыслится не как моральное совершенство, а как радикальное изменение способа восприятия реальности.

В этом смысле буддизм не создаёт Бодхи, а наследует его как цель. Историческая фигура Будды и сформировавшееся вокруг неё учение делают акцент на дисциплине внимания, этике и медитации, постепенно отказываясь от мифологических и ритуальных элементов. Однако сама идея высшего состояния сознания, к которому ведёт путь, уже присутствует в культурной среде, из которой буддизм вырастает.

Понимание Бодхи как до-буддийского концепта позволяет увидеть индуистскую традицию не как предшественника буддизма, а как более широкую систему, внутри которой буддизм становится одной из форм кристаллизации. Цель остаётся прежней — пробуждение, — меняются лишь средства и язык описания.

Таким образом, вся система образов, ритуалов и персонификаций, рассмотренных ранее, может быть понята как ориентированная именно на это высшее состояние. Священный Гриб, экосистема, Кришна, Шива, Кали, формы и цвета — всё это элементы пути, направленного к Бодхи задолго до того, как это слово стало названием религиозной традиции.

Глава 12. Буддизм, энтеогены и утраченный ключ к опыту

Если Бодхи (или Будда) существовало задолго до буддизма, то неизбежно возникает следующий вопрос: каким образом это состояние инициировалось в древности? Современный образ буддизма как строго аскетической, рационализированной и полностью нематериальной традиции является результатом поздней интерпретации. Всё больше данных указывает на то, что ранние формы буддийской практики развивались в культурной среде, где использование сакраментальных растений и веществ не воспринималось как нечто маргинальное или противоречащее духовному пути.

Одним из первых коллективных трудов, открыто поднявших этот вопрос, стала книга Zig Zag Zen: Buddhism and Psychedelics. В ней философы, буддологи и исследователи изменённых состояний сознания рассматривают психоделический опыт не как противопоставление буддийской дисциплине, а как возможный исходный катализатор тех состояний, которые позднее были формализованы в медитативных техниках. Авторы подчёркивают: речь идёт не о подмене практики веществами, а о первоначальном опыте, который затем был интегрирован, осмыслен и очищен.

Более системный и исторически ориентированный анализ представлен в книге Майка Кроули Secret Drugs of Buddhism: Psychedelic Sacraments and the Origins of the Vajrayāna. Кроули предпринимает попытку реконструировать забытый пласт буддийской ритуальности, связанный с использованием сакраментальных средств, и прослеживает преемственность от ведической сомы к буддийской амрите — напитку бессмертия, играющему центральную роль в текстах Ваджраяны. Согласно его гипотезе, ранние формы амриты могли обладать психоактивными свойствами, а последующая «символизация» стала следствием утраты прямого доступа к исходному ритуалу.

Особое внимание в Secret Drugs of Buddhism уделяется иконографии. Анализируя изображения сосудов, куполообразных форм, грибовидных объектов и так называемых «ритуальных зонтов», Кроули предполагает, что многие из этих элементов функционировали как визуальные коды энтеогенного опыта. Эта идея напрямую перекликается с тем, что мы наблюдаем в архитектуре и скульптуре: форма сохраняется в камне даже тогда, когда её первоначальный смысл перестаёт быть проговариваемым.

В этом контексте легенда о Сиддхартхе Готаме приобретает дополнительные оттенки. Принц Готама провёл годы скитаний и аскезы, прежде чем сел под деревом Бодхи и пережил просветление. Регион Лумбини и прилегающие территории на границе Индии и Непала издавна известны богатой энтеогенной флорой — факт, который сохраняется и по сей день. Утверждать прямое использование таких средств невозможно, однако сама возможность их присутствия в культурной среде раннего буддизма делает энтеогенную гипотезу не фантастической, а исторически допустимой.

Примечательно и то, что в течение примерно пятиста лет после смерти Будды его не изображали в антропоморфной форме. Вместо этого использовались символы: пустой трон, следы ног, колонны, дерево Бодхи и куполообразные формы, напоминающие шляпку на оси. В рамках данной гипотезы это можно рассматривать как сохранение формы источника опыта при сознательном отказе от его прямой персонификации.

Одним из наиболее показательных примеров является так называемое «первое изображение Будды», относящееся к доантропоморфному периоду буддийского искусства. Перед нами не фигура человека, а вертикальная композиция, состоящая из оси и радиального диска с выраженной структурой, напоминающей нижнюю поверхность грибной шляпки. В течение нескольких столетий буддизм избегал изображения Будды в человеческом облике, предпочитая символы и формы. В рамках данной гипотезы это может быть понято как сознательное сохранение формы источника переживания Бодхи при отказе от его прямой персонификации. Лишь позднее, по мере институционализации традиции, форма уступает место антропоморфному образу, а объект опыта превращается в историческую фигуру.

Таким образом, сопоставление идей, изложенных в Zig Zag Zen и Secret Drugs of Buddhism, позволяет рассматривать буддизм не как традицию, полностью оторванную от энтеогенного контекста, а как систему, прошедшую путь от прямого, телесно‑психического переживания к философской и этической переработке опыта. Инструмент исчезает из описаний, но его следы продолжают жить в символах, формах и ритуальной архитектуре, указывая на утраченный, но не исчезнувший ключ к состоянию Бодхи.

Глава 13. Индуизм как архив опыта, а не религия веры

Если собрать воедино все рассмотренные элементы — экосистему, Священный Гриб, персонификации, цвета, формы, ритуалы и философские категории, — индуистская традиция начинает проявляться в неожиданно цельном виде. Она перестаёт выглядеть как разрозненный пантеон богов, мифов и обрядов и начинает читаться как архив опыта, сохранённого в культурной памяти.

В этой перспективе индуизм оказывается не религией веры в привычном смысле, а системой фиксации и передачи переживаний изменённых состояний сознания. Здесь нет необходимости в догмате, потому что исходной точкой всегда был опыт. Священным объявляется не то, во что верят, а то, что даёт доступ к Божественному напрямую. Экосистема — корова, навоз, пастбище, земля — становится сакральной потому, что она порождает Священный Гриб. Гриб становится центральным агентом, потому что именно он запускает процесс трансформации сознания. Всё остальное выстраивается вокруг этого ядра.

Божества в таком прочтении — не сверхъестественные личности, а ключи к состояниям. Кришна фиксирует фазу входа и инсайта, Шива — состояние после распада эго, Кали — радикальный момент разрушения иллюзий, Вишну — удержание и интеграцию нового уровня восприятия, Сарасвати — оформление переживания в знание, звук и смысл. Их синий цвет указывает не на абстрактную «божественность», а на визуальный след действия Священного Гриба.

Формы и предметы — лингам и йони, зонты, купола, архитектурные вертикали — сохраняют знание там, где слова оказываются бессильны. Они фиксируют не идею, а момент включения сакрального пространства, состояние, в котором происходит переход. Даже тогда, когда прямой доступ к источнику опыта утрачивается, форма продолжает указывать на него, пусть и без объяснений.

Понятие Бодхи завершает эту систему как её высшая цель. Оно возникает задолго до буддизма и обозначает не моральный идеал и не религиозный статус, а конкретный режим работы сознания — ясность, пробуждение, выход за пределы отождествления. Буддизм, в этом контексте, становится традицией, которая сохраняет цель, но отказывается от части инструментов, упрощая путь и делая его доступным вне экосистемного и ритуального контекста.

Такое прочтение не стремится разрушить религиозные традиции или свести их к одной причине. Оно предлагает иной угол зрения, в котором индуизм предстает как культурный контейнер древнего знания о сознании, а не как система верований. Это знание было слишком важным, чтобы исчезнуть, и слишком опасным, чтобы передаваться напрямую. Поэтому оно было сохранено в мифах, образах, цветах и формах.

Если эта гипотеза хотя бы частично верна, то индуистские эпосы и ритуалы перестают быть сказаниями о богах и превращаются в зашифрованные инструкции о том, как человек на протяжении тысячелетий учился выходить за пределы самого себя. Не через веру, а через опыт. Не через объяснение, а через переживание.

Глава 14. От гриба к «зонту»: как форма пережила утрату смысла

К этому моменту становится невозможно игнорировать один упрямый факт: грибообразные формы в сакральном искусстве Индии и Юго‑Восточной Азии не являются редкими, случайными или локальными. Они систематически высекались в камне — в храмах, пещерах, на стелах, капителях и рельефах — и встречаются как в индуистских, так и в буддийских комплексах. Это не живопись, которую можно легко переписать, и не текст, который допускает редактуру. Камень — самый тяжёлый и самый честный носитель памяти. Если форма повторяется в камне тысячами раз, значит, она была принципиально важной.

При этом морфология многих таких объектов оставляет всё меньше пространства для нейтральных трактовок. Мы видим утолщённую ножку, отчётливый край шляпки, куполообразный верх, часто с подчёркнутой «телесностью» формы. Эти объекты не функционируют как предметы быта: их невозможно сложить, держать, использовать. Они неподвижны, монументальны и помещены в центр сакральных композиций. В ряде случаев персонажи держат эти формы в руках — и тогда вопрос становится почти риторическим: что именно держит фигура, если перед нами не декоративный атрибут и не инструмент?

Именно здесь появляется вторичная интерпретация «зонта». Она выглядит удобной и безопасной: зонт можно связать с защитой, статусом, царской властью, небесным покровительством. Однако такая трактовка плохо объясняет биоморфные пропорции, настойчивую повторяемость и контекст пребывания в состоянии экстаза, изобилия или трансформации. Проще говоря, зонт как предмет не объясняет форму, а форма — упрямо не желает быть предметом.

В рамках предлагаемой гипотезы гораздо логичнее допустить обратное: не «гриб был переосмыслен как зонт», а форма гриба со временем утратила своё прямое значение и стала читаться как образ зонта. Когда прямое знание о ритуале, источнике опыта и его функции стало исчезать или становиться нежелательным, культура сохранила форму, но изменила её объяснение. Это стандартный механизм культурной эволюции: содержание уходит, оболочка остаётся.

В этом процессе особенно важна поздняя религиозная переинтерпретация. По мере того как монотеистические традиции укреплялись и вытесняли более древние практики, любые намёки на энтеогенные культы становились проблематичными. Открыто говорить об источниках изменённых состояний сознания было невозможно. Зато можно было сохранить форму — переименовать её, наделить иным смыслом, сделать частью новой идеологии. Так «гриб» становился «зонтом», «шляпка» — «покровом», а объект опыта — символом власти или защиты.

Важно подчеркнуть: речь не идёт о заговоре или целенаправленном уничтожении следов. По крайней мере, хочется в это верить. Скорее, это длительный исторический процесс вытеснения и замещения смыслов. Камень сохранял форму, а комментарии — переписывали объяснение. Именно поэтому сегодня мы сталкиваемся с парадоксом: перед нами тысячи каменных изображений, которые выглядят как грибы, но объясняются как зонты.

Если принять эту гипотезу, многие разрозненные элементы внезапно собираются в цельную картину. Грибная форма оказывается первичной. «Зонт» — поздней рационализацией. А массовость и устойчивость этого мотива свидетельствуют не о декоративной моде, а о когда‑то центральном сакральном объекте, память о котором культура сохранила, даже утратив смелость назвать его прямо.

Эта глава не утверждает окончательную истину. Она предлагает сдвиг оптики: посмотреть на привычные «зонты» как на возможные окаменевшие следы культа, пережившие смену религий, языков и идеологий. И если этот взгляд кажется радикальным, то лишь потому, что он возвращает форме её первоначальную серьёзность — ту, ради которой её и высекали в камне.

Заключение. Возвращение к источнику

В этой работе я сознательно предложил посмотреть на индуистские мифы, эпосы, ритуалы и иконографию под непривычным углом — не как на систему верований или поэтических аллегорий, а как на зашифрованный язык опыта. Шаг за шагом мы рассматривали буквальность древнего мышления, сакральную экосистему коровы, навоза и земли, центральную роль Священного Гриба, персонификации этого опыта в образах Ганеши, Кришны, Шивы и Кали, визуальные коды синего цвета, формы лингама и йони, купольные структуры сакрального пространства, а также понятие Бодхи как высшего состояния сознания, существовавшего задолго до буддизма.

Если собрать все эти элементы вместе, становится заметно, что они складываются не в случайный набор символов, а в удивительно стройную картину. Индуизм в таком прочтении предстает не религией веры, а культурным архивом практического знания о сознании — знании, которое невозможно было сохранить в прямом виде и потому пришлось закодировать в образах, формах и мифах. Священный Гриб в этой системе выступает не как экзотическая деталь, а как возможный ключевой агент трансформации, вокруг которого выстроились ритуалы, божества и философские цели.

Разумеется, данная работа не претендует на исчерпывающее описание всей индуистской мифологии или на окончательную расшифровку каждого образа и символа. За рамками повествования сознательно остались такие фундаментальные фигуры и принципы, как Брахман — безличное абсолютное начало, Индра — ведический бог силы и небесной власти, Агни, Варуна, Сома и многие другие божества и концепты, каждый из которых заслуживает отдельного и внимательного анализа. Цель настоящего исследования заключалась не в тотальной интерпретации пантеона, а в демонстрации общего структурного принципа: устойчивой связи индуистской мифологии, иконографии, архитектуры и ритуала с культом Священного Гриба как источника изменённых состояний сознания и переживания Бодхи. Рассматриваемые образы и формы предлагаются не как окончательные значения, а как элементы зашифрованного учения, язык которого со временем утратил прямое объяснение, но сохранился в символах. Именно поэтому многое неизбежно остаётся за кадром — не как упущение, а как приглашение к дальнейшему исследованию.

Важно подчеркнуть: изложенная здесь идея не претендует на окончательную истину. Это гипотеза, попытка связать воедино разрозненные факты — иконографические, философские, антропологические, феноменологические — в единую логическую цепочку. Она не отменяет существующие религиозные интерпретации и не стремится их обесценить. Напротив, она предлагает рассмотреть древние традиции с уважением к их практической глубине и к тому уровню знания о сознании, которым, возможно, обладали их носители.

Честно скажу: сама идея взглянуть на индуистскую традицию под таким углом пришла ко мне не в академическом кабинете. Она родилась после проведённой мной самостоятельной грибной сессии, в которой переживание, знакомое по описаниям изменённых состояний сознания, удивительным образом совпало с образами, давно известными из индуистской мифологии и иконографии. Как практикующий гипнолог и исследователь изменённых состояний сознания, я не мог проигнорировать это совпадение. Оно требовало осмысления — спокойного, последовательного и честного.

Возможно, со временем подобные гипотезы привлекут внимание академических исследований — археологических, этноботанических, нейрофеноменологических. Возможно, они будут опровергнуты, уточнены или радикально пересмотрены. Но именно так и развивается живое знание: с попытки задать неудобный вопрос и позволить ему прозвучать.

Если этот текст выполнит хотя бы одну задачу — заставит читателя взглянуть на древние традиции не как на наивные сказки, а как на сложные и глубокие попытки работать с человеческим сознанием, — значит, он был написан не зря. Иногда, чтобы понять прошлое, нужно не столько искать новые факты, сколько рискнуть посмотреть на уже известные вещи под другим углом и позволить им заговорить заново.

Дмитрий Домбровский. ЯНВАРЬ 2026 (с)

2 комментария

Великолепная статья! Потрясающе!!!

СПАСИБО!